Bildkritik

„Der Gärtner“

Ein Gemälde von Kaikaoss

Eine Kunstanalyse von Dr. Rainer Grimm

Kaikaoss ist ein ganz besonderer Künstler – ein solcher, wie es heute nur noch wenige gibt. Geboren in Kabul, studierte er sechs Jahre lang an der Kunstakademie in Minsk und schloss sein Studium mit dem Titel „Master of Art“ ab. Seine brillante Technik verdankt er zweifellos dieser Ausbildung – eine Technik, die auch in diesem Gemälde deutlich erkennbar ist.

Bereits die ungewöhnlichen Maße des Bildes machen es besonders: Es ist insgesamt 185 cm hoch und 220 cm breit. Es besteht aus einem großen zentralen Teil, sehr schmalen Seitenrändern sowie vier zusätzlichen kleinen Bildelementen in den Ecken.

Man blickt in eine scheinbar unwirkliche Welt, die jedoch so präzise gemalt ist, dass sie real erscheint. Ein hellroter Himmel, der nach rechts hin ins Violette übergeht, wird dort zunehmend dunkler und bedrohlicher. Der Titel „Der Gärtner“ bezieht sich auf eine Figur auf der linken Seite des Bildes – auf den ersten Blick kaum zu erkennen. Nur der obere Teil seines Kopfes ist im unteren Bildbereich zu sehen, bedeckt mit einem gelb-orangefarbenen Tuch, darüber ein mehrfach eingedrehter Hut, von dem zwei Perlen herabhängen.

Besonders auffällig sind seine übereinanderliegenden Hände – zwischen ihnen blitzt etwas Weißes hervor. Hinter der Figur erhebt sich ein riesiger grüner Busch, aus dem Blätter herabfallen. Zu Füßen des Gärtners liegt vage erkennbar eine junge Frau am Boden. In ihrer linken Hand hält sie etwas, das wie ein Absperrband aussieht.

Blickt man nach links, ist noch so etwas wie eine heile Welt erkennbar. Vor der Frau liegen Äpfel – ein Symbol der Hoffnung.

Doch auf der rechten Seite des Bildes eröffnet sich der Blick in die Zukunft: Reste der Zivilisation sind zu sehen – alte Behälter, ein Auto, ein Fahrrad, ein Fernseher und viele andere ausgediente Gegenstände liegen oder stehen herum. Alles wirkt sehr bedrohlich. Auf einem Tisch sitzen zwei Vögel und blicken nach links. Im Hintergrund erhebt sich die Silhouette einer Fabrik vor einem Berg aus Wolken.

Kaikaoss hat all dies mit großer Sorgfalt und Detailgenauigkeit gemalt. Auf der einen Seite zeigt er eine mögliche zukünftige Realität, die uns erschauern lässt. Doch gleichzeitig vermittelt das Bild auch Hoffnung – verkörpert durch den Gärtner, der zwischen seinen Händen etwas Lebendiges entstehen lässt, und die junge Frau mit den goldenen Äpfeln.

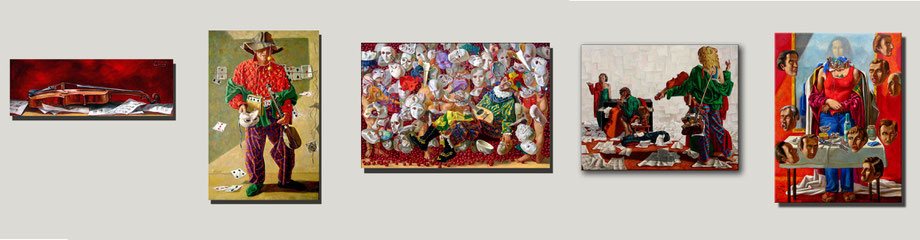

Triptychon – Die Schöpfung eines Spielers

Analyse und Interpretation von Dr. Rainer Grimm

Kaikaoss studierte in den 1980er Jahren an der Akademie in Minsk. Seine Ausbildung hat ihm eine brillante Technik vermittelt, die an die Präzision und Disziplin der alten Meister erinnert.

Indem er bewusst auf expressiven Farbauftrag und subjektive Gesten verzichtet, lässt er die dargestellten Gegenstände in seinen Kompositionen dominieren. Jedes Element scheint eine eigenständige Präsenz zu besitzen – er erschafft in seinen Bildern neue, in sich geschlossene Welten, die durch die Perfektion der Ausführung vollkommen überzeugend wirken.

Im Triptychon Die Schöpfung eines Spielers thematisiert Kaikaoss den Akt der Schöpfung selbst. Wie eine göttliche Figur ist der Künstler in der Lage, Wesen und Dinge zu erfinden und sie in bewusste Beziehungen zueinander zu setzen.

Das gesamte Triptychon misst 300 x 150 cm. Jedes der drei Bildtafeln zeigt eine eigene Szene. Ein verbindendes Element ist eine Schnur mit daran hängenden roten Tüchern. Sie beginnt im linken Bild an einem Mast, der mit Porzellanisolatoren bestückt ist – ähnlich denen, die man von alten Überlandleitungen kennt – und endet im rechten Bild an einem Knauf an einem Bettgestell.

Bei traditionellen christlichen Triptychen kommt dem mittleren Bild meist die größte Bedeutung zu, weshalb es sinnvoll ist, dort zu beginnen.

Wir blicken in einen geschlossenen Raum, dessen Hintergrund von einer Staffelei mit einer Leinwand, einer Art Vorhang oder Gemälde mit Pferden und einer grünen Wand gebildet wird. Im Vordergrund steht ein Tisch, auf dem menschliche Organe liegen – darunter ein Gehirn, männliche und weibliche Geschlechtsorgane sowie ein Kehlkopf – daneben verstreute Spielkarten.

Rechts sitzt eine Figur, von der nur das obere Gesicht, Teile der Arme und die Hände sichtbar sind. Die Ärmel sind in intensivem Ultramarinblau gehalten, was einen starken Kontrast zum übrigen Bild bildet und besonders ins Auge fällt.

Obwohl die Figur nur teilweise sichtbar ist, macht ihre Position und Farbigkeit sie zum Brennpunkt des Bildes. Von ihr – dem Schöpfer – geht alles aus. Doch wie die herunterfallenden Spielkarten zeigen, ist der Schöpfer hier auch ein Spieler.

Er befindet sich im Prozess, einen Menschen zu erschaffen. Vor ihm steht die unfertige Gestalt mit geöffnetem Oberkörper, in dem Rippenbögen und Organe wie Herz, Leber, Magen und Nieren zu sehen sind. Aus dem Ober- und Seitenbereich wachsen Engelsflügel – ein Mischwesen aus Mensch und Engel.

Im linken Bildteil blickt man scheinbar in den Himmel. Wolken türmen sich auf, die im unteren Bereich zu einem gefalteten Tuch werden. Darüber zeigt sich ein blauer Himmel, der teilweise durch eine Art Luke verdeckt ist.

Ein grau bärtiger, aber körperlich junger Mann sitzt auf einer mit grünem Stoff bezogenen Bank. Er stützt den Kopf auf die Hand, die Augen sind geschlossen – ein nachdenklicher Ausdruck. Unter dem Arm hält er eine Malerpalette, was ihn als Künstler kennzeichnet. Man darf annehmen, dass auch er eine Art Schöpfer ist, der jedoch die Gestaltung der Welt an andere übergeben hat und nun nur noch reflektiert.

Im rechten Bild öffnet sich ein fast normales Schlafzimmer. Der Raum endet in einer grünen Wand. Ein Bett steht an der Wand, in dem ein Mann liegt, von dem nur ein Teil des Kopfes sichtbar ist. Auf der Bettkante sitzt eine unbekleidete Frau, die sich mit einem leuchtend gelben Tuch bedeckt. Ihr Körper ist dem Betrachter zugewandt, der Kopf jedoch zur Seite geneigt. Ihre Augen sind kaum erkennbar, als ob sie in sich gekehrt wäre.

Das Bettlaken ist in einem hellen Blauviolett gemalt und stark gefältelt. Auf dem Boden liegt ein roter Teppich mit einem Muster aus leicht verzerrten Quadraten. Am auffälligsten sind die galoppierenden Pferde, die über das Bild verteilt sind und nach links aus dem Bild hinauszueilen scheinen.

Die drei miteinander verbundenen Bildtafeln zeigen eine Vision der Schöpfung: links der ursprüngliche Schöpfer, nun passiv und in Gedanken versunken; in der Mitte der „Homo Faber“ oder „Homo Ludens“ – der tätige Mensch, der hier vor allem spielt; rechts vielleicht die Fantasie, verkörpert durch die Frau, als Schöpferin von Traumwelten.

Mit diesem Triptychon schenkt uns Kaikaoss eine erstaunliche Welt – so meisterhaft gemalt, dass sie vollkommen real wirkt. Jedes Detail ist präzise wiedergegeben, nichts dem Zufall überlassen, und dennoch wirkt die Zusammenstellung der Elemente wundersam. Das ist die Kraft des Künstlers – des Schöpfers: Er lässt Figuren und Dinge aus dem Nichts entstehen, macht sie sichtbar und lässt sie wieder verschwinden.

All dies verweist auf eine andere Wirklichkeit – eine Meta-Wirklichkeit, eine Art Überwirklichkeit.